人間ならだれしもが抱える「怒り」という感情。

今までに誰かに怒ったり、キレてしまったという経験はありませんか?

激しい感情に駆られて誰かを怒った後、「あー怒ってよかった」とスッキリしますか?しませんよね。むしろ、怒った後のほうが空気が悪くなります。怒った自分自身もドッと疲れを感じるのではないでしょうか。

つまり、「感情に任せて怒ることは損失」でしかないのです。しかし、怒りを抑えるというのは非常に難しい技術です。あなたができることは、「怒り」を無理に抑え込むのではなく、怒りをうまく「コントロール」することです。

アンガーマネジメントという言葉を聞いたことはありますか?

- 怒りは抑えられる →×

- 怒りとうまく付き合う →〇

この記事をよむことで、怒りをコントロールする技術を身に着けることができます。

一説によると、「人は怒りをコントロールできると、年収が2倍になり、平均寿命が7年長くなる。」と言われています。

✔こんな悩みを解決

・いつもイライラしている

・怒りをコントロールできない。

・すぐカッとなってしまう

・怒りを抑える方法を知りたい

✔記事の信頼性

・現役の精神科看護師

・アンガーマネジメント実践者

アンガーマネジメンの技術は病院の看護師だけでなく、対人にかかわる仕事をしている人は必見です。KAIが実際に使用している場面も紹介しながら解説していきたいと思います。

目次

怒りをコントロールできないあなたへ

怒りは抑えるものではない

大前提として、怒りは抑えるものではありません。怒りは誰しも持っている感情ですから抑えることは不可能です。ではどうしたらいいのでしょうか。

怒りはコントロールするものです。そしてコントロールする方法とは、アンガーマネジメントを実践することです。

アンガーマネジメントとは「怒りと上手に付き合うための方法であり、 怒らないことを目指すのではなく、怒りをうまく取り扱えるようにするスキル」です。

1970年代にアメリカで生まれたとされており、現在に至るまで沢山の方が活用しています。人間なら必ず持っている「怒り」という感情。これは使い方次第で、プラスにもマイナスにもなります。「怒り」は激しいエネルギーですので、使いどころが重要なのです。

例えば、失敗した部下に対して「怒る」のはできない上司がすることであり、信頼を失ってマイナスになります。一方で、馬鹿にされてむかついたから一生懸命勉強する。これは自分のエネルギーになっているためプラスです。

自分の怒りを無理に抑え込むことは、むしろストレスがたまって逆効果です。重要なことは、怒りそうな自分を知り、いかにうまく怒りを活用できるかです。

精神科看護師は皆使用している

KAIは精神科ナースとしてアンガーマネジメントを活用しています。

なぜなら、精神科にくる患者さんは「感情」が不安定な方が多いからです。中でも、「怒り」の感情が強く出てしまい自分でコントロールできない方がよくいます。

「怒り」に対して「怒り」で対応すると生まれるもの何でしょうか?

そう。強い対立です。そしてこの対立は激しくエネルギーを消耗します。

ハッキリ言ってこのエネルギーの使い方は非常に無駄です。もっと別なことに活用できるはずです。

アンガーマネジメントは、一般企業でも取り入れているところがあります。知識と技術を使うもので、単なる精神論ではありません。精神科に勤めている人だけでなく、だれもが使えるようになるのでぜひ実践してくだい。

そもそも「怒り」とは

怒りは要望

「怒り」とは、何らかの要望を表現するための表現方法の一つです。相手を屈服させ自分のいう事を聞かせたいために、その手段として「怒り」という感情を捏造します。

例えば、後片付けをしない娘を大声でしかる母親を想像してください。

母親は「怒り」を抑えきれずに怒鳴っているのではなく、自分の主張を押し通すために怒りの感情を使っているのです

つまり、怒りが最初に発生するのではなく、怒りが後から発生していることになります。

怒りは二次感情

最初に「いらだち」「恐怖」「不安」「恐れ」「寂しさ」といった一次感情が存在します。そして、それがたまることで、怒りという表現として噴出しているのです。

怒りの裏側には「わかってもらいたい」という一次感情が隠れています。

一次感情がたまる→二次感情があふれてくる。

と考えましょう。つまり解決するべきは「怒り」ではなく、一次感情という事が分かりますね。

怒りは伝染する

人間は「怒り」に対して「怒り」で反応します。怒りを抱えている人は、周囲の人の潜在的な怒りも目覚めさせてしまいます。

機嫌の悪そうな上司が部下を怒っている場面を見ると、イライラしますよね?

「怒り」は伝染するのです。

少し専門的な話をすると、人間の脳はミラーニューロン(人の模倣をする機能)という機能が備わっています。ミラーニューロン(共感細胞)の働きによって、知らず知らずのうちに誰かの感情に引きずり込まれているのです。

そして、ポジティブな感情よりもネガティブな感情のほうが感染しやすいのです。(イライラ、ピリピリなど)

怒りをコントロールする方法

アンガーマネジメントでは、「衝動」、「思考」、「行動」という観点から「怒り」にアプローチします。

衝動は「6秒我慢する」

「怒り」のピークは6秒間です。

この6秒間の怒りを抑えることができれば、怒りに任せた衝動的な行動を抑えることができます。

6秒我慢するテクニックをいくつか紹介します。

頭の中を真っ白にするイメージ

・口角アップ

笑顔を作ると寛容な気分になります

・目の前に釘付け(グラウンディング)

意識をある物事・事情にフォーカスさせ、怒りの感情を他に向ける

机や柱の傷を数える、皺の数を数える、など

KAIがよく使っているのはグラウンディングです。怒りに対して、正面から向き合わずうまくかわすイメージです。

例えば、易怒的な患者さんから「バカかお前は」などど大声でののしられた時、正面から立ち向かいません。相手の髪型を見ます。この髪型にしているのはどうしてだろう。分け目がどこにあるか。とか考えています。全く関係ないですよね(笑)

こうすることで冷静になり、自分の中で余裕が生まれて怒りを抑えることができます。あくまでも1例です。

思考「不要な~べきを手放す」

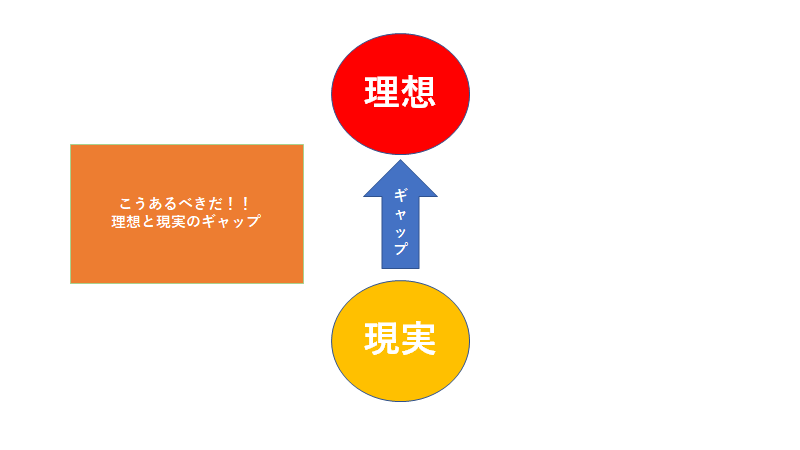

「怒り」は、自分が信じている「こうあるべき」という価値観が破られたときに生まれます。

自分の中にどんな「こうすべき」「こうあるべき」があるか知っておくことが役立ちます。

例えば、「男性は女性をリードすべきだ!」という理想があるとします。デートの際に、なんでも彼女に決めてもらおうとする彼氏。その姿を見て失望し、「自分で決めてよ!リードしてよ!」と怒りが出てきます。

自分の理想を満たさない相手に対して怒ってしまうわけですね。

重要なことは、自分の理想ではないが、許せる範囲を知ることです。

特に、看護師の場合は【べき思考】の人が多いので理想と現実のギャップに弱いです。

新人に対して自分の理想を押し付けすぎていませんか?しっかり振り返ってみてください。

行動「しょうがないことは割り切る」

自分の怒りによって変えられることと、変えられないことがあることを理解しておきましょう。かの有名な孔子も「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」という名言を残しています。水を飲むことは馬の自由であり、我々には無理やり水を飲ませることしかできません。

どうにもならないことに対してイライラしたり、思い悩んだりすることは、不要なストレスを抱え込むだけです。

自分にコントロール不可能なことは「まあしょうがない」と割り切って自分ができることに集中しましょう。

これは、心理学者のアドラーの提唱する「課題の分離」にも通じるところがあります。お局を変えることはできません。しかし、自分が変わることはできるはずですよ。

絶対に使ってはいけないNGワード

最後に「怒り」をコントロールするためにも、使ってはいけないNGワードを紹介します。

「絶対」「いつも」「必ず」

一方的に決めつける言葉は相手に不快感を与えるため、なるべく正確な表現を使いましょう。

「前から言おうと思ってたけど」「何度も言っているけど」

過去にさかのぼる言葉は、相手が不信感を持つので使わないようにしましょう。

「なんでやらないの?」「わかってるの?」

相手を責める言葉は萎縮させてしまうだけ。どうしたらできる?というように未来を聞く言葉に変えましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

1.怒りは抑えるのではなく、うまく付き合う

2.アンガーマネジメントを活用する

3.怒りは「要望」、「二次感情」、「伝染する」という3つの特性がある

4.怒りのピークは6秒間なので、6秒間我慢する。おすすめは意識をそらすこと

5.「べき思考」を捨て、自分が許せる範囲を知る

6.「しょうがないこと」を割り切る課題の分離が必要

アンガーマネジメントは公式サイトがあります。実際に講習を受けることも可能です。

人を恨んだところで、自分には何も帰ってきません。エネルギーを消費するだけです。怒りを上手にコントロールし、自分の人生を切り開いていきましょう。